暧暧内含光的行路(第二部分)

——关于袁旃近作的笔记

天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。

——文天祥《正气歌》

有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增加:这就是我头上的星空和心中的道德定律。

——康德

*在个人生命经验绽放成璀璨的世界图景时,袁旃画中所高度浓缩的文化经验暗示出一个值得共享的价值思辨空间。“暧暧内含光”一语来自东汉崔瑗座右铭中的诗句:“在涅贵不缁,暧暧内含光”,折射出对穿越纷扰世事德性之微光的探求;《暧暧内含光》的个展,聚焦于袁旃2018年至2020年这一阶段的部分创作,藉此与大家分享:通过对中国画表达潜能的不断革新与探索,袁旃的创作如何在不断形变的世界中,再造具有庇护性和转换性的空间,让我们有可能透过绘画中的图景,重回生命哲思的时刻。

袁旃,枯木升华,2019,绢本重彩,175.6 × 88 cm。

袁旃,枯木升华,2019,绢本重彩,175.6 × 88 cm。

* 由“一画”开始,《枯木升华》向上依次出现枯木、绽放的花朵、由花转化的云的形态,直至天色空无,令人感受生命的循环和升华过程,以及生死、虚实之间的不断转化——花团锦簇的艳丽、蓬勃和枯木的清瘦、刚劲,由花至云的轻灵和空气感,更添升华的方向感和运动的气息。

“华”和“花”字自古相通,就此而言,枯木和花的相遇和相互转换何尝不是人类在自然之中找寻内心之光的写照:从枯槁和困守中解脱出来,迎向花开的时刻:枯木上花开,“枯木里龙吟”(见《洞山语录》)。

袁旃,南北东西归去来,2018,绢本重彩,16.2 × 223 cm。

袁旃,南北东西归去来,2018,绢本重彩,16.2 × 223 cm。

*

南北东西归去来

夜深同看千岩雪

以文字入画,线条造型产生忽明忽暗的光感和意趣,仿佛应和着宋代云门宗僧重显(980—1052)偈颂里的暗夜明雪,明暗之间的浮现也映照出人心的起伏和归途:

夜是暗,雪是明,正当此时,四海咸来,你看谁明谁暗?

*如果说,中国传统意义上的“书画同源”既指中国文字和绘画在历史意义上的同一源起,也指书法和绘画在艺术意义上分享着一些共通的造型原则,那么,如学者方闻所言,“将绘画当作书法,……以书法用笔来融合自我与物象”,形成了中国绘画特有的表现力。

不能忽略的是,袁旃对“书画同源”的探索正是在二十世纪艺术观念发生重大转折这样的背景中(在二十世纪的西方绘画转向中,一个重大的转折是以书写性的突显破除对视幻的沉迷),从传统的文人表达中走出来,她所关注的,不仅是通过汉字本身结构所具有的视觉性思考和其中所承载的文化信息,进行融合语言和绘画界限的实验;也进一步要将书法性用笔所连带的创作者自身身体动作和心灵思维的同一性,转化成绘画表达中的整体经验。

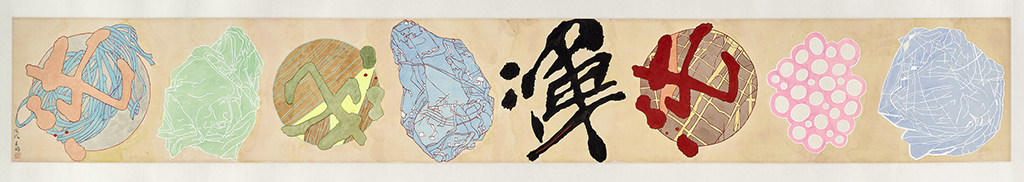

袁旃,浑沌,2018,绢本重彩,27.1 × 190.2 cm。

“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于豪芒”(孙过庭:《书谱序》),笔墨的生机和它所承载的生命经验如何融为一体,将是一个持续更新和不断追问的过程。

袁旃,石头记,2020,绢本重彩,51.7 × 114.3 cm。

袁旃,石头记,2020,绢本重彩,51.7 × 114.3 cm。

*“石头记”一语让人自然联想中国古典章回小说《红楼梦》,故事从女娲补天时所剩的一块石头讲起,顽石经修炼而具有人类或超人类的灵性,这背后联结了中国文化中对石这一物质形态和精神人格之应和关系的漫长经验。

奇奇石本身形态的抽象性,也激发了造型方法的多样性,藉由石之表面肌理的模糊维度,使得《石头记》画面空间成为一种超时空的奇石博物馆;袁旃绘画中特有的“粉彩”色系,也似乎呼应了这里空间的模糊意味,在石之形态与人类对于“石性”投射的意象之间不断流转。而当我们的视线及至画面左下方,石头和珊瑚的组合使得背后的禅宗公案浮现出来,让人让人顿悟石之意象和空灵的关系。

* 袁旃作品中所出现的柔性的色调、悦目的形象,以及对传统文人艺术、工艺、民间、宫庭艺术的跨越,无一不给人留下深刻的印象,以至于有人会以“女性化”一词来描述对她作品的感受。学者阮圆(Aida Yuan Wong)在《袁旃的解构性绘画和工艺观念主义:1.5世代的情愫》中指出:这样的性别联想可能过于简单化,“袁旃的目标是创造一种与传统水墨不同的中国美学,而色彩革命是这个方案不可或缺的一部分”;进而,“袁旃艺术的一大特色是结合了色彩的绚丽与线条的灵活,这源于她对书法永无止境的研究”。

这是一个漫长而艰巨的过程,可以追溯的是,1960年代中后期在比利时皇家维护学院 (IRPA)所接受的文物修复的训练,让袁旃对于和色彩相关的工艺和材料有了超越于传统知识结构的认知;其后在大英博物馆的研习中,遭遇以朱砂和烟墨敷彩的《女史箴图》,启发她重新发现中国古代绘画有别于文人山水的原初面向,而对中国历代织物和文物的悉心揣摩,又打下了她异于西方绘画的色彩底色。即使在她重回绘画之前的三十多年间,她也从没间断过书法练习。多年后,她自剖道:“我就是把古人的形态翻新,……可是你一看就是中国画,流的都是古人的血。”[1]

袁旃,夏日祥云,2020,绢本重彩,185.3 × 94.8 cm。

袁旃,夏日祥云,2020,绢本重彩,185.3 × 94.8 cm。

*《夏日祥云》中的云,因靠近海,靠近水,变得跳跃、妩媚和调皮起来,似乎云忍不住水波的煽动,翩翩起舞;海中的石头也按捺不住,开始动起来:体形巨大的动得有些矜持,不失庄重;而那些体形小巧的,因灵动而趋向花的形态,于是,在花与石之间、云与石之间,物的界限时刻在流转。

经由色和线的不断交错累积,艺术家构造起云、石、水基本元素的饱满造型,同时又在不断转化、解构和模糊固有的造型边界,造就画面中动态与静态之间相竞相生的关系,由此,云是起意,吹散我们意念中固化的世界形态。。

袁旃,桃源春水,2020,绢本重彩,210 × 92 cm。

袁旃,桃源春水,2020,绢本重彩,210 × 92 cm。

*陶渊明所作的《桃花源记》,使得“桃源”在中国人文历史中成为世外乐土或避世隐居、心灵寄托之所的隐喻。在满池春水和水边的巨石跃入眼帘之时,“桃源”的暗示隐于画面上方的桃树林中,仔细看,线条纵横交错如城市中的交通网络,或如生物神经系统,颤动着,生长蔓延。

《桃源春水》画面中段“石头阵”的空间意象,转化自年轻时艺术家在英国西南部所作的一次旅行,她特意寻访了巨石阵(Stonehenge),巨石庄严矗立于原野的情形让她深为震撼,多年之后,巨石阵的印象以凝炼剔透的形象、石青石绿的色彩出现在这件作品中。

穿过石头阵的迷宫,就是碧波荡漾、春水微澜之处,“巨石阵”曾是人类对宇宙奥秘探索的一个场域、寻找人与天地关系的一种必经之路,那么,桃花源将以何种形态延续古今人类对于安心之处的向往和追求?

袁旃,随遇而安,2017,绢本重彩,159.2 × 89.3 cm。

袁旃,随遇而安,2017,绢本重彩,159.2 × 89.3 cm。

*如果说,《室有林泉趣,人同天地春》(见本文第一部分)所描绘的那个飞鸟游鱼的五彩世界,高山流水的冥思意境,既是艺术家内心“桃花源”的外化,也是历史上不同时期“渔樵”理想的另一种体现;那么,《随遇而安》中的“瓶”,暗示了一个更具量子空间特性的形态:它的“空”本身既是塑造形态的要素,也直接显现为“空间”,外形和内部为一体,互为形塑和观照;重要的是,“瓶”始终不是孤立的空间,它和人类处于不断的相互养护的关系之中。“瓶”不仅以它优美的形态、柔和的色彩和清润的肌理散发着某种怡人的能量,“瓶”本身也具有“平安”的寓意——在汉语中,“瓶”和“平”同音——这是“瓶”的空间所蕴含的护佑生命的信息。

* 经由色彩和线条的层层递变,袁旃的笔下出现无数种不断绵延的、非线性、无中心的线的运行,伴随着色彩的不断变幻,呈现一片片灵动的流变的地形,千年历史的沉积和当代地质的变动融合一处,引导我们进一步体会画意中的“游牧感”,而逸出特定的人文意义,和绘画本身的地形与现场直接相遇。

袁旃,山高水深,2019,绢本重彩,151 × 47 cm。

袁旃,山高水深,2019,绢本重彩,151 × 47 cm。

经历此番跋涉,在我的再次凝望中,《行路难》长卷中的一切事物似乎超越重力,悬浮起来,石雕灯柱犹如库布里克《2001太空漫游》中的飞行器,既飞往过去,也飞向未来。袁旃画中的万事万物所具有的感应能力,使得画中的一切关怀和同情着过去发生和将要发生的,由此,艺术不仅仅承载着人类历经的磨难,也寄寓着生命的恒久延续,这样的求索恰如《行路难》中的“多歧路,今安在”,“长风破浪会有时”。

袁旃,正气歌,2018,纸本彩墨,一组两幅,每幅:91.5 × 179 cm。

袁旃,正气歌,2018,纸本彩墨,一组两幅,每幅:91.5 × 179 cm。

(全文完)

文字:胡昉

图片惠允:艺术家和维他命艺术空间

袁旃作品©艺术家

[1]《细说袁旃》,展览图录,高雄市立美术馆,2012,第16页。